| 連載「弁護士O(オー)の何かと忙しい日々」第0回 | |

| このたび、アジェンダ編集部と私との間の話し合いで、「軽く読める連載」を書かせてもらえることになった。 というのも、アジェンダの文章は歯ごたえのあるものが詰まっていて、持ち歩きやすいものの、気軽に読めないからである。 こんなに持ち歩きやすい軽装の冊子なのに気軽に読めないのでは読者が広がらない、と私は心配して、なんとかしようよ、と持ちかけたのである。 だいたい、雑誌類で、しっかりした論文の間には、エッセイ、囲み記事、詩、マンガなどがうまく挟み込んであるものだ。でも、私は詩は書けないし、おそらくマンガの才もない。 そこで、我が身をさらして、「ハハ、面白かった」とか「へえ、そうか」と思ってもらえるコーナーを作ろうと思った次第である。 ただし、今回は準備号で、第ゼロ回。自己紹介をさせていただきたい。 | |

| 私は、市役所に勤めながら四回、退職してから四回、司法試験を受けて、ようやく八回目で最終合格したという経歴を持つ。合格できたのにはいろいろな幸運があってのことだと思う。 一つは、親の経済的支援である。最終合格の年は、さすがに「これで受からないわけはない」というか「もうやることがない」くらいまで受験用の勉強をし終わったが、そこまでのんきに勉強を続けられる環境を持てる人はそうそういないと思う。 そういう意味では、私はとれた資格を自分で独り占めするわけにはいかないと思っている。 それから重要なのは、自分の性格である。ありがたいことに、おそろしく楽観的でくよくよすることがない。何でも「なんとかできる」と思っていて、眠れない夜を過ごしたことがない。 それで、「合格しなかったらどうしようか」ということに心身を煩わされずに勉強(と息抜き)ばかりすることができた。 これを世間では「脳天気」とか「鈍い」とか言うと思うのだが、この性格のおかげもあって今の弁護士の仕事に結びついたと思っている。

| |

| そして、この性格に加えて、私は好奇心が旺盛である。おかげで、弁護士の仕事をするのにも向いていると思っている。 というのは、弁護士は法律相談を受けて法的アドバイスをするのが仕事だが、しばしば話は人生相談となる。トラブルに胸を痛めて来るお客さんに「その話は関係ないので法的な話だけしてください」と言っても無理というものだし、いかにも冷たい対応になるし、悩み事の全部を聴いた上で「これは法的に解決できる」とすくい上げることで、トラブルの本質を見定められるからである。 一生懸命、お客さんの説明を聴く。お客さんの悩みを理解して、そうですねぇ、と相づちを打つ。お客さんは自分の理解者を得たことにまずは安心する。 しかし弁護士は一方で、お客さんの悩んでいる実態を冷静に客観的に分析して、本当にかわいそうなのかどうか、立証できるのかどうか、を考える。本人はこの上ない不幸の中にいると思いこんでいても、客観的には大したことがないこともあるし、相手方の方がどうもかわいそうだぞ、と思うこともある。 一生懸命聴く好奇心と、想像力、しかしお客さんと共倒れすることのない安定性。 私の経験と想像力の不足で、理解者になりきれないこともあるが、今のところ何とかやれてきている。

| |

| さて、さかのぼって、「どうして弁護士の資格がとりたかったか」に触れてみたい。 それは大変シンプルに説明できる。差別・抑圧をなくす活動がしたかったからである。 | |

| その気持ちに至る動機を思い出してみると、それは私の小学校3年生まで遡る。 私はおそらく父親に似たと思うのだが、家でじーっと本などを読むのが好きで、動作は遅くて、片づけは苦手で、母親をイライラさせていたらしい。 田舎で育ったのだが、こんなに運動神経の鈍い子も珍しかったようで、近所の男の子からもランドセルに石を入れられたりしていじめられた。幼稚園のときに、縄跳びの縄結び競争があり、ビリだとごほうび(折り紙)がもらえないのだが、何度やっても私はビリで、とうとう泣いてしまい、先生からなだめられて大きな折り紙をもらった。そのときの屈辱感が忘れられず、私は今でも人前で泣くのが嫌いである。

とにかく、私は小学校低学年までは涙・涙の日々だったのである。私がリラックスできる世界は、本の中だった。 それが、どうだろう。小学校3年生のときの男性担任は、私を「お嬢」と呼んでえこひいきをした。動作の鈍いところは変わらないのに、テストの点だけはよかったからに違いなかった。 私はこれにむずがゆさを感じたが、確実に性格は明るくなった。 これ以降の学年では、価値基準が「体育のできる子、強い子」から「勉強のできる子」に変化していった。私は「勝ち組」になってしまった。相変わらず体育は平均以下だったのに。 おまけに、私が進学した先は、父親が教員をしている私立の女子中高一貫校であった。どれだけ「心地よい」環境であったか。私は父親の面子をつぶすような「はみ出し」を一切しない優等生だったから余計であった。

これに、いろいろな差別問題・社会問題の存在を教えてくれた高校の担任が、大いに色づけをしてくれた。私はおかげで自分の原体験が「大したものではない」ことを知り、「井の中の蛙」みたいな高校生活を終えて早く大学に行きたいなあ、いろいろな問題を知りたいなあ、と胸をふくらませていた。

| |

| さてさて、現在に戻ってきて、今考えていることを書いてみたい。 | |

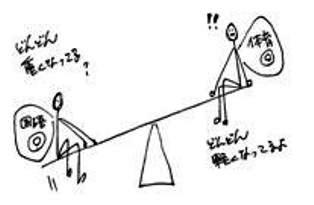

| 私は、「差別はイヤだ」の信条の下で、様々な問題に関わってきている。これまでにアジェンダに寄稿した「靖国神社首相参拝問題」「ホームレス問題」「外国人問題」の他、「刑務所・拘置所に収容された人の待遇改善の問題」「労働者の権利保障の問題」にも関心がある。その他、直接に関わらないが「差別はイヤだ」のアンテナに引っかかり、関心を持って見ていることはまだまだある。 その中で、私は、「自分は差別はイヤだと思っているのに、世間では差別感情は根強い。それはどこが違うのか?」を問題意識として持ってきたように思う。 このごろ、その答えらしいものが、理屈というより体感として感じられてきた。 それは、ひとつは「事実や歴史を知らないこと、偏見を持っていること」、もうひとつは「自らの被害体験があること」である。 | |

| 「事実や歴史を知らないこと、偏見を持っていること」にも、単純なものと、全くの無関心に基づくものがある。単純なものに対しては、信頼関係を形成して事実を知らせていけば、分かってくれる余地がある。全くの無関心は、関心を持てる日まで待つしかない。 難しいのは「被害体験を持つ場合」である。ホームレスの人、外国人、犯罪者等々からイヤな目に遭わされる体験というのは、生活圏を同じくしていればあり得ることである。そのことをもって、「だから○○はコワイ、キライ」という、それこそ信条が形成されてしまっている場合がある。 これは、釜ヶ崎地区のある大阪でホームレスの人に対して冷たい反応を多く感じること、被差別部落や在日コリアンの集住地域でそれらの問題に関して冷たい反応を感じることなどで実感している。 私の「差別はイヤだ」も信条なら、「○○はコワイ、キライ」も信条となりうる。その強固さは、ともに同じだろう。 また、自らが貧乏にさらされた体験を持つために、経済的下層の人(多くは被差別層である)を「努力しない怠け者」と見下す信条を持ってしまっている人もいるだろう。

| |

| この人たちに「それは差別だ」ということを納得してもらおうと思ったら、どうしたらよいか? これは、心のトラウマの問題に他ならない。被害体験がどんなものであったのか、加害者はどうして加害行為を加えてきたのか、ホームレス(外国人、犯罪者等々)はみんな加害者になるのだろうか? また、貧乏の底からはい上がれる才能を持つ人と持たない人がいたとして、才能ある人は才能の発揮できない人を助けるという方向に考えられないだろうか? こうした整理のプロセスを経て、被害者は被害感情を妥当なものに落ち着かせていくことができる。 このプロセスを国家が教育政策で熱心に進めるようにならない限り、差別感情というものは根絶しないように思う。 それだけ、差別感情の克服の問題は難しい。 そう思うとき、私は、自分が大した被害に遭わずに信条形成をすることができたことに感謝するべきだとしみじみ思う。 そして、トラウマにとらわれず「差別はイヤだ」とストレートに感じることのできる自分の思いを、様々な差別問題の解決に活かさねばならないと改めて思うのである。 | |

| ここまで勢いよく書いてから、私には大きな課題があることを思い出した。「大した被害経験がない」がゆえの「痛みに共感することの鈍さ」である。鈍いために相手をイライラさせていることがあるはずだ。この自省を意識しないといけない、また吹っ飛んでしまった・・(反省)。 | |

大橋さゆり(おおはし さゆり)

|